OLEH Nasrul Azwar

“Tugas kita ditunggu, tugas Dogot menunggu. Itu saja. Perut itu kan urusanmu.”

“Apa urusanmu cuma otak, tak pakai perut? Apa Dogot, saudaramu itu tak punya perut tapi punya otak? Begitu? Kau saudaranya ‘kan? Seperti halnya tukang tiup peluit, tukang jual tiket dan tukang gali selokan. Dogot itu saudaramu ‘kan? Kalau bukan mengapa kau tutup-tutupi?...”

Sepenggal teks di atas tampak biasa-biasa saja. Tak ada yang ganjil. Sama halnya dengan teks tulisan ini. Akan tetapi, ia terasa sangat berbeda ketika roh lakon ditiupkan ke dalamnya. Ia berdaging dan bernyawa. Demikianlah teater. Demikianlah peristiwa teater dibangun dari teks yang “mati” menjadi “hidup” di atas panggung. Dan inilah yang membedakan secara signifikans antara teks sastra dangan teks teater.

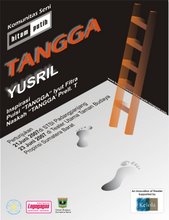

Pilihan teks sastra berupa cerpen yang diproyeksikan menjadi teks teater yang dilakukan komunitas seni Hitam Putih Padangpanjang dengan sutradara Kurniasih Zaitun, memang memperlihatkan semacam antiesensialisme. “Ditunggu Dogot” semula berupa cerpen karya Sapardi Djoko Damono, yang pada 1 Juli 2006 di Teater Tertutup Taman Budaya Sumatra Barat diaudivisualkan seperti mempertegas ruang relasi antarsutradara, pengarang, pelakon, dan penonton. Pada malam itu berlangsung apa yang disebut diaspora dan brikolase teater. “Ditunggu Dogot” dalam tataran yang positif berhasil penata ulang dan memadukan objek-objek penanda yang sebelumnya—taruhlah tidak saling terkait—untuk menghasilkan makna-makna baru dalam konteks yang baru.

Intertekstualitas dengan pengertian akumulasi dan penciptaan makna lintas teks di mana semua makna saling tergantung pada makna yang lain. Pengutipan secara sadar suatu teks pada teks lain sebagai ekspresi dan kesadaran kutural yang makin besar. Paling tidak, teks sama yang terkoneksi dalam satu kerangka tafsir yang memberi dan membuka luas demokratisasi dalam menjelajah teks. Posisi sutradara dengan segenap pendukungnya telah berhasil mengompilasikan berbagai elemen yang pantas dihadirkan di atas pentas. Maka, dengan demikian, pertunjukan teater “Ditunggu Dogot” tidak menjelma seperti kutbah yang menyebalkan, yang kerap dilakukan oleh banyak kelompok teater di Kota Padang selama ini.

Proses Sungguh-sungguh

Cerpen “Ditunggu Dogot” karya Sapardi Djoko Damono yang diadaptasi menjadi karya teater di atas panggung, memang tidak serta merta melepaskan dirinya demikian saja dengan teks yang telah terbentuk dalam ingatan publik. Paling tidak, referensi pertama muncul dari memori publik adalah “Menunggu Godot” karya Samuel Becket. Relasi teks yang terbangun dengan sendirinya, selanjutnya menemukan “pembenaran” saat persoalan absurdisme kehidupan manusia menjadi perkara penting dalam teks pertunjukan “Ditunggu Dogot”.

Pada batas ini, barangkali apa yang disebut dengan intertekstualitas menemukan legitimasinya. Sapardi Djoko Damono sebagai pengarang “Ditunggu Dogot” dan Kurniasih Zaitun sebagai sutradara menempatkan kode kuktural sebagai pintu masuk demi menjelajah ruang-ruang, konteks, dan narasi kanaifan manusia itu sendiri.

Sudah menjadi catatan tersendiri, bahwa karya Samuel Beckett menginspirasi setidaknya 100 buku dan ribuan karya di muka bumi ini, serta karya-karyanya menjadi bahan studi yang tak habis-habisnya. Bukan hanya “Manunggu Godot”, juga karya lainnya seperti “Endgame” menjadi master drama Becket. Memang, yang terpilih sebagai karya pemenang Nobel Sastra adalah “Menunggu Godot” pada tahun 1969.

Sejauh ini, akhirnya memang untuk mementaskan sebuah lakon, berarti menafsir pula naskah tersebut. Tafsir yang dilakukan Kurniasih Zaitun terhadap “Ditunggu Dogot” pantas diapresiasi positif. Hal demikian terlihat dari gaya dan titik-titik kelekatan berupa investasi emosional yang bersifat kontingen (kesementaraan), dan dituangkan dalam fantasi yang secara parsial menyatukan berbagai wacana dan kekuatan psikis lakon. Pelakon yang disebut “Laki-laki” dan “Perempuan” merupakan identitas kesementaraan manusia yang mencoba mengonstruksi narasi-narasi diri yang kian keropos kepercayaan subjektivitasnya. Dua identitas ini menjadi fokus cerita untuk membangun konflik, dan juga efek visual.

Jika pada naskah “Menunggu Godot” dialog lakon menjadi perdebatan filosofis yang panjang, dan jika tak sabar memang sangat melelahkan, maka pada naskah “Ditunggu Dogot” lebih menekankan pada aktualisasai kondisi kekinian, dan bukan perdebatan filosofis. Maka, konsekuensi garapan dan kehadiran properti di atas panggung menjadi sangat penting.

Cerita “Ditunggu Dogot” diawali seorang lelaki dan perempuan memacu sepedanya untuk menemui Dogot. Karena kedua mereka sedang ditunggu Dogot. Dogot memberi syarat bahwa kepada kedua orang ini untuk tidak boleh terlambat dan juga tak boleh terlalu cepat, harus tepat waktu. Persoalan muncul saat mengayuh sepeda itu: jika terlalu kencang atau lambat menjadi perkara ditujuan. Sesuai perjanjian, mereka harus tepat waktu. Pertengkaran tak bisa dihindarkan, dan juga gugatan menyangkut identitas Dogot yang sedang menunggu. Tapi di dalam pertengkaran itu juga muncul kemesraan dan rasa romantis kedua anak manusia ini. Naluri paling purba bagi manusia lain jenis pun muncul, yaitu seks. Dan apa dan siapa sesungguhnya Dogot yang sedang menunggu mereka, akhirnya memang menjadi identitas jamak dan juga identitas kultural. Tapi manusia sangat mendambakan identitas seperti Dogot.

Tokoh “Perempuan” yang diperankan Ika Trisnawati malam itu memang menghidupkan imaji tentang “perempuan” yang sesungguhnya. Akting yang tidak nyinyir dan terkesan natural mampu mengimbangi “Laki-laki” yang dilakonkan Ashadi. Dari kedua lakon inilah cerita dieksplorasi, didedahkan, lalu dibangun dengan stabilisasi permainan yang tetap berada dalam frame yang tidak terlihat adanya pengulangan-pengulangan seperti banyak dilakukan kelompok-kelompok teater di daerah ini. Sehingga, tontonan jadi menarik, komunikatif, efektif, dan mencengangkan. Estimasi pertunjukan tak lebih 40 menit membuat penonton terpesona di kursinya. Bagi saya, mengatur tempo permainan, menggunakan seefesien mungkin waktu, dan juga kemampuan memungsionalisasikan properti, adalah sesuatu keniscayaan bagi pertunjukan teater. Dan itu telah dilakukan oleh komunitas seni Hitam-Putih Padangpanjang.

Selain itu, satu hal yang membuat pertunjukan “Ditunggu Dogot” agak beda dengan pertunjukan teater lainnya di Sumatra Barat adalah telah muncul kesadaran tentang fungsi dan manfaat teknologi serta kemampuan menyinergikannya dengan kebutuhan pertunjukan. Kahadiran layar di dinding pentas dengan menayangkan gambar-gambar yang terkoneksi dengan aktivitas dan peristiwa yang dibangun kedua aktor itu, jelas mempertegas efek-efek yang dicapai. Juga, menghadirkan panggung yang bergerak, terasa memperlengkap keutuhan pertunjukan itu.

Capaian menuju ke arah demikian itu, bagi saya bukan perkara gampang, dan juga bukan soal yang menyangkut berteater tersebab adanya undangan dari pihak lain, lalu beramai-ramai main teater. Paling tidak, ada kesesungguhan di dalamnya. Ada proses dan pencarian bentuk ungkap panggung yang inovatif. Kerja dan aktivitas teater seperti ini memang tidak pernah diributkan orang. Komunitas seni Hitam-Putih mungkin satu dari sekian banyak komunitas teater yang bergerak dengan partisipasi dan ketegaran dalam mencari dan terus mengasah kamampuan serta sensitivitas pikiran dan perasaan. Mereka berjalan dalam identitas dan militansinya.

Maka, apa yang pernah ditulis Peter Brook, pada batas demikian menjadi sangat benar: Teater harus merefleksikan keterkaitan yang khas dari tanda kehidupan. Perbedaan yang memisahkan antara kebenaran dan realitas bukanlah pada tingkat perbedaannya, namun pada persamaannya yang dapat dibaca melalui kumpulan pemikiran yang berhati-hati.

“Ditunggu Dogot” membuka ruang interpretasi yang luas dan kontekstual, namun secara historis, ia menjadi ahistoris. Keterkaitan dan relevansinya dengan kehidupan sosial diimplementasikan dalam aktualisasi tema, dan content. Dialog dan konflik yang dikedepankan memungkinkan untuk mencapai penyatuan artikulasi dan determinasi logika dalam ranah ruang dan waktu. Namun, karena studi yang kurang mendalam tentang absurdisme, eksistensialisme, dan psikologi Freud, maka pertunjukan “Ditunggu Dogot” kurang berhasil pada tingkat eksplorasi kejiwaan. Tokoh-tokoh bermain masih dalam subjektivitas-ego, kelonggaran karakter terbaca dengan jelas, dan detil-detil karakter masing-masing belum tergarap. Tapi, satu hal yang sangat terjaga adalah tempo permainan yang stabil, dan pencapaian alur cerita yang tepat.

Demikianlah “Ditunggu Dogot”. Ia akan mengemasi dirinya sendiri dengan tawaran-tawaran partisipatif dan imajinatifnya kepada publik, dan sesungguhnya teater bukan sekadar aktor yang menjadi properti yang dilukis sutradara di atas pentas, aktor adalah “pencipta” di atas panggung. ***